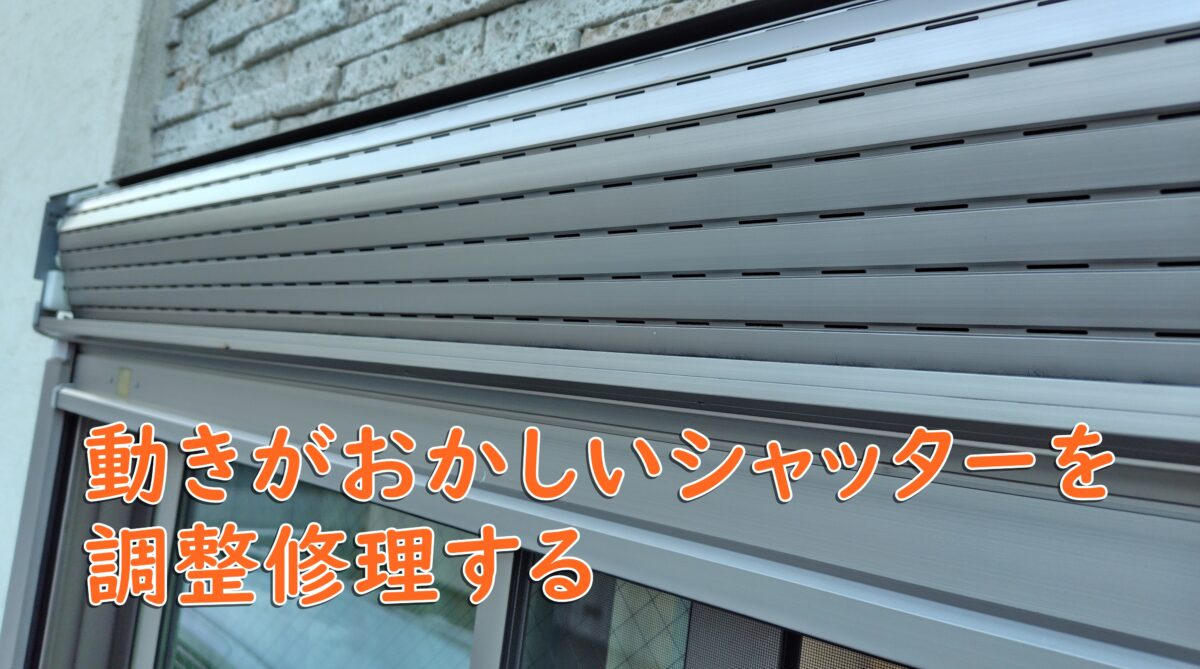

家の電動シャッターの開け閉めがおかしくなり、うまく動かなくなりました。

メーカーサポート等に教えてもらった内容と、自分でやった作業をまとめています。

シャッターが上がりきらない、また下がりきらず途中で止まる状態になっていました。

自分でシャッターを調整して、無事動くようになりました。

この記事はこんな人におすすめです。

・電動シャッターが途中で止まる、動かない

・シャッターの動きがおかしいので直したい

・修理費用などを知りたい

| 作業難易度 | そこそこ難しい |

| 道具 | プラスドライバー クリップ はしご |

| 作業目安 | 1時間 |

| 費用 | \0 |

| その他 | 2人以上必要 |

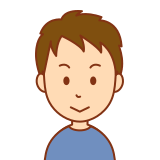

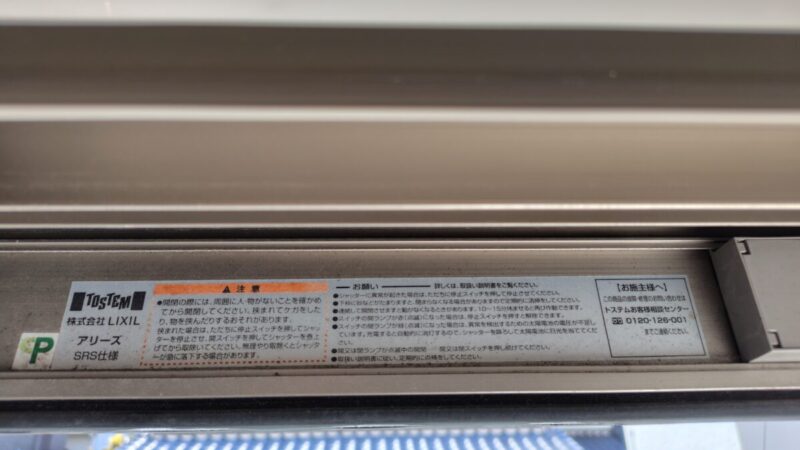

修理したシャッターはLIXIL(TOSTEM)で、電動で開け閉めできるものです。

アリーズ(SRS式)という種類で、約12年使用していました。

シャッター本体にサポートの電話番号が書いてあり、まずはそこに電話しました。

家を作った工務店では保証などはないため、サポートに直接かけました。

メーカーには保守費用など払っていませんが、丁寧に対応いただきました。

電話だけでは解決しませんでしたが、さすが日本メーカーという安心の対応でした(感謝)

わが家ではアリーズ以外にイタリヤという電動シャッターも使用してまして、こちらも同じ形のシャッターボックスがついていましたので、構造は似ていると思います。

自分で調整するにあたり、シャッターが大きいこと、巻き込まれたりしないかと不安はありました。

実際に作業をしてみて、触らなければ巻き込まれない構造になっていたため問題ありませんでしたが、作業の際はご注意ください。

故障の原因とシャッターの状態

おかしくなった時の状況

吐き出し窓のシャッターが自動で下がって閉まろうとしている最中に事件は起こりました。

窓枠の左上にあるシャッター操作する棒がシャッターにはさまって、シャッター(スラット)が斜めになって止まってしまっていました。

本来は棒は固定枠に止められているのですが、いつの間にかはずれて、ちょうど風が強く動いていたみたいです。

急いで棒を外して斜めになったシャッターを元に戻しました。

(斜めになったシャッターを見て、えらいこっちゃと急いでいたので、写真撮り忘れました・・・)

そのあと、自動では動かなかったため、手動で開け閉めを試して動きました。

そうこう操作していると、自動でも動くようになったのですが、下のような状態になってしまいました。

おかしくなったシャッター(商品名:アリーズ)は、シャッターの間にスリット(隙間)があり通風をとれるようになっているのですが、下したときは本来締まりきるはずのスリットが真ん中あたりまでしか閉じていません。

状況の確認と試してみたこと

ネットで調べたこと、サポートにて教えてもらったことをやってみましたが、改善しませんでした。

サポート電話は混んでいるという話がありましたが、平日だったためか1分もまたずにつながりました。

ブレーカーについてはサポートが教えてくれました。

改善の確立は低いが、試してみる価値があるとのこと。

サポートと電話で話している状態のままブレーカーを落としたのですが、家の電話を使っていたためサポートとの電話も切れるというプチトラブルもありました。。。

また落雷があると、まれにこの状況になることがあるらしいです。

今回のシャッターが上側であがりきらない、下側がさがりきらない状況は、シャッターの上の限界・下の限界を覚えている機構の設定がずれてしまっているとのこと。

これはシャッター内の装置で調整できるそうです(自分の機種の場合です)

修理費用について

LIXILサポートに教えてもらった、修理費用等の情報です。(2025年4月時点)

いろいろ情報を調査し、いったん自分で修理(調整)を試してみることにしました。

シャッターの修理調整準備

作業にあたっての注意事項

作業に当たっての注意事項です。

ハシゴを使った高所での作業となること、窓の大きさによってはシャッターボックスがそれなりのサイズになることにより、2人以上の作業を強く推奨します。

また、シャッターの自動開け閉めをしてもらう役割も必要です。

シャッターボックスを付けたままでの作業は素人には難しいので、一旦はずすことを推奨します。

我が家の場合、窓サイズは幅160cm、高さ180cm程度です。

外したシャッターボックスは感覚ですが3kg程度で重くはありませんでしたが、外れたときが危ないので注意してください。

下で受け取る人がいた方がよいです。

車に当たったりしないよう、作業スペースも明けておきましょう。

作業道具の準備

ドライバーと、ゼムクリップがあれば作業はできます。

ゼムクリップは、シャッターが上下する上端・下端を調整する装置を触るために使いますので、伸ばしておきます。

たいていの場合、はしごを使うことになると思います。

作業箇所がシャッターの上端(シャッターボックスの位置)になるため、少なくともそこを横からのぞける目線の高さが必要です。

シャッター調整の流れ

調整作業の流れです。

シャッターの外側(シャッターボックス)を開けて作業をする必要があります。

家の外側で作業となります。

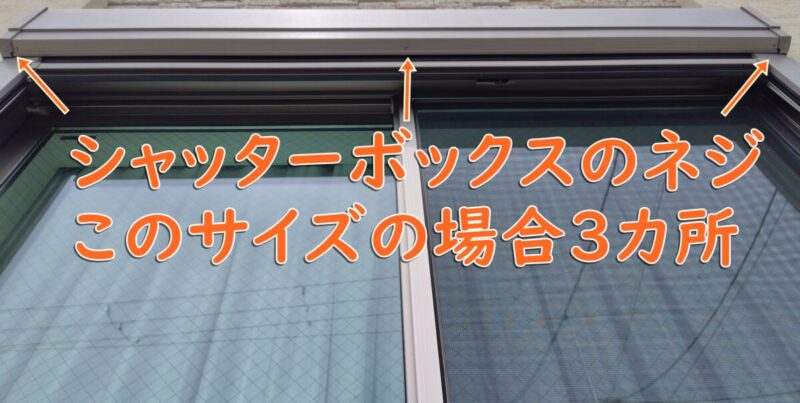

シャッターボックスのネジをはずす

プラスドライバーを使って、ネジをはずします。

シャッターの幅によってネジの数が変わります。我が家は3か所ありました。

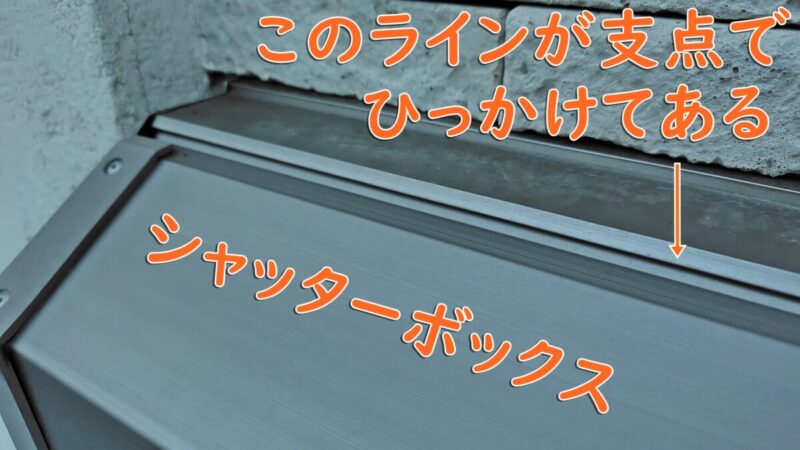

シャッターボックスを持ち上げ、はずす

シャッターボックスを外す前の、上から見たところです。

ネジがとれたら、シャッターボックスを上に持ち上げます。

ネジを外した時点でシャッターボックスが落ちてくるようなことはありません。

シャッターボックスの上端の壁側に引っ掛かりがあるので、それを支点として、円を描きながら持ち上げる感じです。

はしごの上の作業なので、へっぴり腰の作業です。

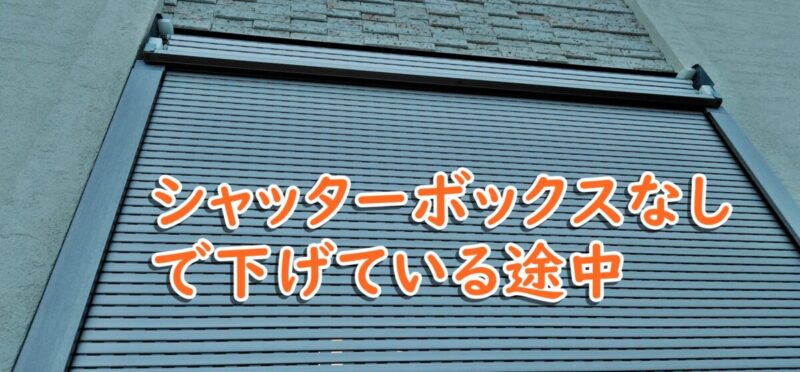

収納されているシャッター全体が見えます。

完全に上に持ち上げると支点の引っ掛かりがはずれ、ボックスを取り外せました。

ボックスは長くて扱いずらいため、下でボックスを受け取ってもらいました。

これでシャッターがむき出しになりました。

とれたシャッターボックスは、普段掃除できないのでキレイにしておきました。

持った時に滑るのを防ぐ意味もあります。

ピンを引っ張り、シャッターを動かして調整する

シャッターボックス内にある2つの銀色の調整ピンを使って、上下それぞれの停止位置を調整できます。

上記のピンは、シャッターの上下それぞれの動きに対応し、ピンを引っ張っている間はフリーになり、離すとその位置で停止位置を記憶する、という動きになるそうです。

ピンの位置は、事前に聞いていた情報では外側から見て右上の巻取り部分にあるという話でしたが、わが家の場合は左上にありました。

ピンをクリップでひっかけて手前に引っ張ると、ピンが2cmほど伸びました。

引っ張るのにチカラはいらず、クリップを外すと元に戻ります。

まず下のピンを引っ張った状態で、電動シャッターをスイッチで下に下げ、下がりきったちょうどよい位置にきたらピンを離して、同時にシャッターの電動の動きを停止しました。

上のピンについてもシャッターを上げて上がり切ったところで同様に行いました。

この作業は、電動の上げ下げが必要なため2人でないとできません。

シャッターボックスなしの状態で上げ下げし、閉まりと開きの状態を問題ないことを確認しました。

シャッターボックスを取り付け、ネジをつける

元に戻すべく、シャッターボックスを取り付けます。

壁側の支点側にはめ込み、下におろしました。

なかなかうまく固定されず、上下に動かしたりしてはまった状態になりました。

下の写真のようにフックがでているので、両側がここに引っかかる状態になるのだと思います。

フックに引っかかった後は、ねじを締めて元通りにしました。

まとめ:電動シャッターの故障を調整修理する

電動シャッターが途中で止まってしまう故障を、無事自分で調整できました。

シャッターの作業は分かってしまえばそこまで難しいものではありませんでしが、情報があまりなく構造が全くわからなかったため、不安がありました。

結果としては、シャッターボックスを外す、調整する、この作業部分についてはシンプルに作られており、巻き込まれるような危険もありませんでしたが、シャッターが動かなくなったときは焦りました。

故障の場合は、まずはサポートに電話がよいと思います。

LIXILのサポートは非常に親切でした。

なかなか住宅設備を買う機会はないですが、将来選定する際には考慮したいなと思いました。

電動シャッターでの故障でお困りの際に参考になれば幸いです。

もしも作業される場合は、安全第一でいきましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント